2025.10.23 石老山

山行名 石老山 C

山行日 10月23日(木)

リーダー 住田 ますみ

参加者 15名(女性8名 男性7名)

コース 相模湖駅 ⇒ 石老山入口バス停 → 顕鏡寺 → 石老山 → 大明神山 → 大明神展望台 → 鼠坂 → さがみ湖MORIMORI前バス停 ⇒ 相模湖駅

歩行時間 5時間(休憩を含む)

コメント 神奈川県相模原市相模湖地区は、同市のホームページに、「全国発の本格的な多目的ダムとして生まれた相模湖や、巨大な奇岩奇石で知られる石老山をはじめ、水と緑に囲まれた自然豊かな地域です。」と紹介されている。

その石老山(せきろうざん・702m)は、山岳ガイドブックに、「相模湖の南岸にあるたおやかな山容の石老山は、JR相模湖駅からアクセスが良く、一年を通して多くのハイカーに愛されている。」とも紹介されている。

本日は、朝の気温が11~12℃あたりで、富士山も雪化粧となり、やや冷え気味であったが、午前中の曇り空から午後には段々と日差しが届き、秋らしい快適な陽気となった。

本日の参加者全員とも、予定時刻にJR相模湖駅に集合して、その後、ほぼ貸し切り状態の路線バスに乗り、石老山入口バス停で下車後、CLの挨拶と注意事項を聞いて登山を開始した。

バス停から南にのびる細い車道を2列縦隊で歩いて行くと、車道の左右に石老山登山口の案内看板が次々と現れ、地図を見なくても登山口に到着。 石老山表参道入口の看板を右折して、参道を登って行くと、うっそうとした樹林の中に、滝不動、屏風岩、仁王岩、駒立岩、力試岩(ちからだめしいわ)と、次々に奇岩や奇石が現れて目を楽しませてもらえた。 その後、急登をひと登りで、高野山真言宗の顕鏡寺(けんきょうじ)に到着。

顕鏡寺は、立派な山門が立っており、歴史と由緒のありそうな古刹で、帰ってからネットで調べてみると、源海と言う僧侶によって851年に開山されたお寺で、源海は俗名「岩若丸」と言い、都から駆け落ちした貴族の男女の子で、その男女は、この付近の岩窟で岩若丸を儲けたとのこと。 そして、両親は鏡を割ってその片方を岩若丸に託し、将来の再会を約して別れることになったそうだ。 その後のお話は、省略しますが、「顕鏡寺」と言う寺号は、両親の形見の鏡に由来することが分かり、改めて次回に機会があれば、再度、同寺をゆっくりと訪れてみたいと思う古刹でした。

その後、石老山へ続く参道から少し離れた桜山展望台へ行き、津久井湖方面にある城山や小仏峠を通る中央道や国道20号線が見える素晴らしい展望を満喫して、幅広の尾根を緩やかに登って行くと、テーブルとベンチの置かれた融合平見晴台(ゆうごうだいらみはらしだい)に到着。 同見晴台からは、北側の相模湖方面や奥高尾の山々を望むことができるとガイドブックには紹介されているが、実際に行ってみると高い樹林がかなり展望を遮っており、思ったほど展望が無かったのは残念。

同展望台で小休憩後、ほぼ尾根通しの道を、緩急を繰り返しながら登って行き、小広く開けた石柱のある小ピークに出て、いったん鞍部に下り、登り返すと石老山の山頂に到着。

同山頂は、広くて細長く、山頂は木立に囲まれているが、南面が少し開けていて、丹沢の山並みと、雪化粧をした富士山を見ることができ、大変ラッキーであった。

同山頂は、いくつものテーブルとベンチが置かれており、ゆっくりと昼食後、西側方面の登山道を大明神山(だいみょうじんやま)へ向けて出発し、小さなアップダウンを繰り返すと、木立に囲まれて、赤茶色の祠が鎮座する大明神山の山頂に到着。 同山頂は、全く展望がないため、小休憩後、少し下ってひと登りすると大明神展望台に到着。 デッキ風の展望台の上からは、眼下に相模湖が広がり、奥高尾の山並みが一望できる素晴らしいビュースポットであった。

その後、展望台からは、道標にしたがいねん坂方面のザレて滑りやすい急坂を、注意しながら下山して、林道に飛び出すと、その後しばらく少し交通量の多い車道を歩いて、ゴールのさがみ湖MORIMORI前バス停に下山した。

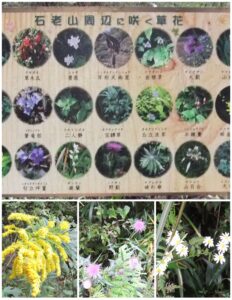

本日の石老山へは、小生も含めて数名の方々が初登頂でしたが、他の丹沢の山々と同様に、ヤマビルが生息する山としても有名な山のために、登りたいけれど気温が20℃以上で湿度の高い梅雨や秋雨の時期には、それなりの警戒が必要な山の一つであったが、登ってみると、各種のお花や、他の山では見る事ができない奇岩や奇石と共に、素晴らしい展望も多数あり、何度でも季節を変えて登ってみたいと思う山であった。

最後に、本企画を立て、速くもなく遅くもない歩き易い歩行速度で、本山行をリードして頂いたCLや、安全登山に努めて頂いたSLの方に、心より御礼と感謝を申し上げます。

投 稿 者 K.W

写真撮影者 K.W