2025.5.11 火打石岳 B

山行名 火打石岳

山行日 5月11日(日)

リーダー 吉野 誠

参加者 24名(女性16名、男性8名)

コース 仙石バス停 → 金時山登山口 → 矢倉沢峠 → 火打石岳 → 明神ヶ岳→ 奥の院コース → 最乗寺 →

道了尊バス停

歩行時間 6時間40分(休憩を含む)

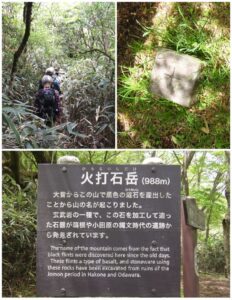

コメント 箱根外輪山の北部にある金太郎伝説と富士山の展望で人気のある金時山(1212m)と、神が宿る山として古くから信仰の対象となった明神ヶ岳(1169m)の中間に、火打石岳(ひうちいしだけ・989m)がある。 登山ガイドブックで調べても、火打石岳への登山を紹介している本は、ほとんど無い。

AIアプリで検索して調べると、「火打石岳は箱根外輪山の一部をなす山で、箱根の北側に位置し、明神ヶ岳の西にあるが、仙石原からはその姿をはっきりと見る事が難しいため、あまり認知されていない山の一つです」と回答が返ってきた。

山行手帖では、「縄文時代より火打石を産出したと言われる山。 静かな好展望の尾根歩きを楽しみ最乗寺へ下ります。 藪コギあり」との説明文に少し興味を惹かれると共に、藪コギの少しの不安を持って、本日、山行に参加して来ました。

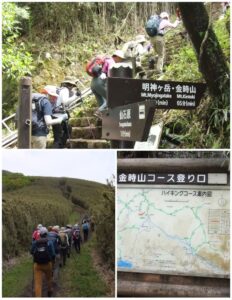

本日の都内の一部は、早朝から濃霧注意報が出るほど深い霧が立ち込めていましたが、電車は遅れることもなく小田原駅に到着。 箱根の仙石バス停に着く頃には、青空が広がる登山日和になりました。 同バス停から2班に分かれて出発し、金時山登山口の道標から坂道を進み、植林地の登山道を登ると、約45分で尾根沿いにある矢倉沢峠へ到着。

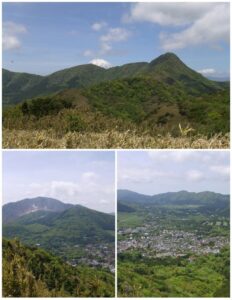

矢倉沢峠からは、両側にハコネダケの茂る尾根道歩きになり、多少のアップダウンがあるがそれはどの高低差は無いなか、両側の茂みの中から、春の訪れを告げるウグイスが、「ホーホケキョ」と美しい鳴き声をあちらこちらから聞かせてくれると共に、「チチッ、チチッ」とホオジロの軽快な鳴き声や、「ツッピー、ツッピー」とヤマガラやコガラの野鳥が一斉に活発な鳴き声を聞かせてくれて、我々一行の耳を楽しませて貰えた。

また、尾根歩きの途中で振り返ると、金時山山頂までの素晴らしい新緑の稜線が一望できると共に、富士山山頂の一部が少しだけ頭を出して、我々を迎えてくれた。 本当に、素晴らしい好展望の尾根歩きであった。

その後、稜線でのアップダウンを繰り返しながら歩いていると、急に隊列がストップして、誰かが「火打石岳の登山口を通り過ぎています」と発声。 皆で持参の地形図やGPS地図で現在地の確認の結果、「分岐の案内板や標識は無かったよね」、「下山口の分岐まで行って、登り返した方が良いですよ」との意見により、CLの判断で下山口まで前進。

火打石岳の下山口には、神奈川県の立派な案内板が立っていた。 同案内板から薄い踏み跡の登山道と草や低木が密集して生い茂っている中を、全員で藪コギしながら山頂を目指して登った結果、約20分で山頂と思われる地点に到達。 全員で山頂標識や火打石を探したが何も無く、山頂と思われる地点にあった三等三角点が山頂だろうと理解して、再び藪コギをしながら稜線の登山道まで下山した。

その後、稜線の途中で昼食休憩後、明神ヶ岳の山頂まで進み記念撮影をして、稜線の分岐から南足柄市関本にある曹洞宗の名刹で、600年以上の歴史を誇る大雄山最乗寺(だいゆうざん さいじょうじ)のある奥の院コースと呼ばれる登山道を下山。 同寺院まで約120分の長い下りのコースであるが、タチツボスミレやマムシグサ、大きなアセビの木やバイケイソウ、ツチグリやエビネの花々が咲き、6~8月まで夏の山野草が咲く楽しみなコースであると思った。

最後に、本日、単独ではまず行くことの無い冒険心を満たしてくれる山行を企画頂き、安全な登山に努めて頂いたCLとSLの方々に、心より感謝申し上げます。

(注意) 火打石岳には、単独では登山しないようにしましょう。 深い藪コギと薄い踏み跡の山道で、道迷いと滑落の危険があります。

投 稿 者 K.W

写真撮影者 K.W