2025.9.27-28 北横岳と横尾山 C

山行名 北横岳と横尾山

山行日 9月27(土)〜9月28日(日)

リーダー 吉野 誠

参加者 32名 (女性23名 男性9名)

コース

(1日目)小淵沢駅 ⇒ 信州峠 → 横尾山 → 信州峠 → 宿舎

(2日目)宿舎 ⇒ 麦草峠 → 茶臼山 → 縞枯山 → 北横岳 → 坪庭 → ロープウェー駅 ⇒ 小淵沢駅

歩行時間 (1日目)3時間30分、(2日目)6時間15分(休憩時間を含む)

コメント

山梨県の北西部に位置して、日本を代表する美しい山岳景観に囲まれた北杜市と長野県の最東端に位置する南佐久郡川上村との県境にある横尾山(1818m)。

1日目は、その横尾山に登り、2日目は北八ヶ岳のほぼ北端をなすピークの北横岳(2480m)に登って来た。

山岳ガイドブックによると、北横岳の正式名称は横岳だが、登山では南八ヶ岳の横岳と区別するため、北横岳の呼称が定着しているとのこと。

長野県道路地図で確認すると、蓼科山の東南に、確かに「横岳」と記載されていた。

【1日目】 本日は、暑さも和らぎ秋の気配がひっそりと漂い始めた行楽シーズンのなか、JR小淵沢駅に本日の参加者が集合。

新宿駅発のあずさ号は、どの便も満席で、中には大月駅まで立って来られた方や、普通列車で途中駅まで来て、あずさ号へ乗り換えられた方々など、それぞれ切符手配の情報交換をしながら、迎えの送迎バスに乗り込み出発した。

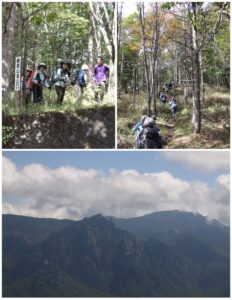

小淵沢駅からバスで約50分、黒木に覆われた重厚な奥秩父主稜が西にのびて、あたりは底抜けに明るいカラマツの山になっている信州峠の登山口から、横尾山への登山が始まった。

登山口からの最初は、ほとんど傾斜もなく、植林のカラマツが多く広い尾根を蛇行して道は続いていたが、行く手に大きな山腹が迫ってくると、このコースで唯一の急登が始まった。

そして、150mほどを登りきると広大な「カヤトの原」と呼ばれる頂稜の東端に到着。

振り返ると山頂に雲を被った金峰山と、その前衛に鋭く針の山を際立たせる瑞牆山(みずがきやま)を眺める素晴らしい展望を、全員で立ち止まって満喫して前進。

その後、少し尾根がやせ、両脇に背丈以上に高いススキやカヤが広範囲に茂る開けたカヤトの原の中を、コブをいくつか超えると横尾山の山頂に到着した。

山頂からは、西の八ヶ岳方面の展望は開けているが、その他の方面は樹木に覆われていた。

山頂で昼食後、来た道を戻り、カヤトの原で再び金峰山方面を眺めて、マイナーな山であるが、素晴らしい展望の山でもあると満喫して下山した。

【2日目】 本日は、おいらくの宿泊山行で初めて、朝5時から和定食の素晴らしい朝食を頂き、5時50分に宿舎の送迎バスで出発。

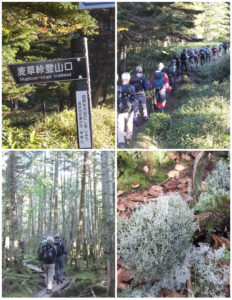

宿舎から約55分で国道299号が横断する麦草峠に到着。

麦草峠の登山口から、本日のコース途中にある茶臼山(2384m)、縞枯山(しまがれやま・2403m)を経由して、北横岳への縦走登山を開始。

麦草峠からは、直ぐに足元に苔が広がる樹林帯に入り、朝の木漏れ日に光る苔が美しく、針葉樹林が濃密に生える中を進んで行くと、やがて大きな石や小さな石がゴロゴロした急登を登ること約60分で、茶臼山の山頂に到着。

茶臼山の展望台から北横岳方面の展望を満喫した後、急坂と急登を繰り返し縞枯山の山頂に登頂。

同山頂は、樹木に囲まれ展望は無く、少しの休憩後、樹皮が白ぽっく常緑高木のシラビソ林の中を、北横岳方面へ下山した。

下山途中に、シラビソが帯状に立ち枯れが発生する縞枯れ現象の林を見ながら、その原因が、強風と言う説と土壌が原因との説があるとのSLからの説明を聞きながら下山した。

その後、黒い溶岩と針葉樹とが庭園の景観を作る坪庭を経由して、北横岳への登山を開始。

いったん小さな沢筋へ下ってから、樹林の山腹をジグザグに登って行くと北横岳ヒュッテへ到着。

多くの登山者が次々と登ってくる中、昼食後、北横岳の山頂に到着。

本日の山頂は、南峰と北峰ともガスガスの真っ白で展望もないため、集合写真を撮って足早に下山した。

最後に、今回、本企画をして宿舎や昼食の手配をして頂いたCLや、安全登山に努めて頂いたSLの方々に、心より御礼と感謝を申し上げます。

以 上

投 稿 者 K.W

写真撮影者 N.H、K.W